Cinq ans après les faits, le tribunal correctionnel de Fort-de-France ouvre ce mercredi le procès de six hommes et cinq femmes accusés d’avoir participé au déboulonnage de plusieurs statues coloniales en 2020. Ce procès, très attendu, ravive les débats autour de la mémoire, de la justice et de la représentation du passé dans l’espace public martiniquais.

Tout a commencé le 22 mai 2020, jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage. Deux statues de Victor Schœlcher, l’une installée devant l’ancien palais de justice de Fort-de-France, l’autre dans la commune qui porte son nom, ont été renversées. Les activistes reprochent à Schœlcher d’avoir signé un décret ayant permis l’indemnisation des anciens propriétaires d’esclaves, un aspect controversé et souvent occulté de l’histoire officielle.

Pour les militants, ces actions visaient à dénoncer la glorification de figures incarnant l’esclavage, la domination coloniale et un récit imposé. Pour leurs détracteurs, il s’agit au contraire d’une atteinte grave au patrimoine.

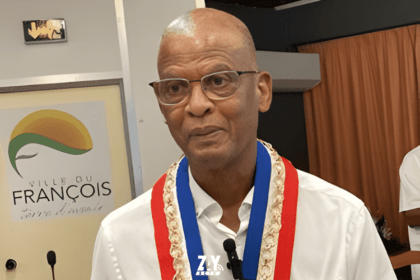

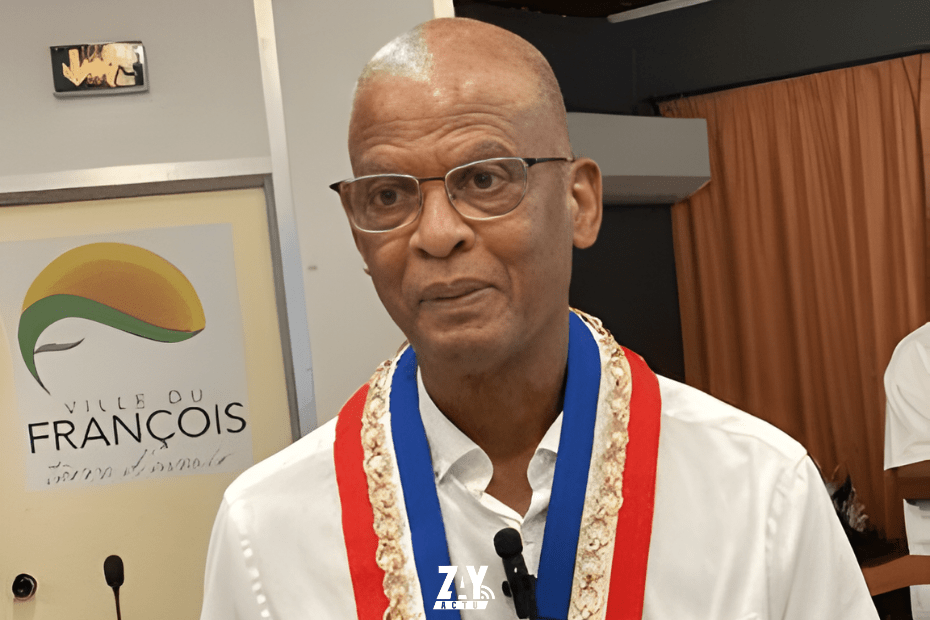

Le parti PEYI-A, par la voix de ses co-présidents Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor, a réaffirmé dans un communiqué son soutien total aux jeunes militants. Le mouvement fustige une justice qui, selon lui, « criminalise celles et ceux qui défendent la dignité du peuple martiniquais », tandis que « les responsables de crimes graves, comme l’empoisonnement au chlordécone, restent impunis ».

Le parti exige la relaxe totale des onze inculpés, la fin de la répression contre les militants, et un véritable débat populaire sur les symboles de l’histoire coloniale encore présents dans l’espace public.

Ce procès, qui s’annonce chargé de tension et d’émotion, devrait durer plusieurs jours. Il dépasse largement le cadre judiciaire pour interroger la manière dont la Martinique choisit aujourd’hui de raconter son histoire et de transmettre sa mémoire collective.